(1)相关科研人员先后主持或参与了多项国家和省部级重大项目

获得国家自然科学基金-面上项目1项(桂恒,丛枝菌根真菌在稀树草原土壤多功能性维持中的关键作用和机制,国家科学基金面上项目,50万,2024-4至2027-12);省级项目2项(许建初,干热河谷生态修复及绿色发展模式关键技术集成应用,云南省科技厅-生物种业和农产品精深加工专项,800万,2023-1至2025-12;许建初,云南省山地农业生态系统国际联合实验室,云南省科技厅-建设面向南亚东南亚科技创新中心专项,300万元,2023-1至2025-12);国际项目2项(桂恒,不同类型微塑料对土壤多功能性的影响及在土壤中的代谢命运,国际原子能机构协调研究项目,4万欧元,2023-2至2027-12;桂恒,中-泰菌根真菌多样性研究交流与传统利用知识国际研讨会,对外民间科技人文交流项目,10万,2023-1至2023-12),累计获得项目资金1758万。

(2)开展萨王纳气候类型的木本种质资源调查,建立种质资源活体保存基地

项目团队针对云南干热河谷存在的种质资源不清与资料不全等问题,先后实施了两次全面的种质资源调查,深入研究了该地区的植物、动物和微生物等生物种类,旨在揭示其生物多样性和潜在的经济价值。在此基础上,团队成功建立了占地100亩的木本种质资源活体保存基地,完成了100种特色木本种质资源的收集工作,并从中发掘与筛选出了10余种具有特色的木本资源。

在生态修复方面,项目选择了包括荔枝、余甘子、香水柠檬、蓖麻、美藤果、白木香、奇楠沉香、檀香、金风花、金合欢、酸角、蔓草虫豆、籽粒苋和柱花草等在内的本地生态经济型树种,采用“乔-灌-草”立体搭配模式,对干热河谷的边坡荒地进行有效的生态修复。

此外,项目还积极引种了来自非洲等国外的树种,如猴面包树、非洲金合欢、乳油木、牛油果、非洲牛角瓜、槟榔青、妈咪果、澳洲指橙、印度醋栗、印度紫檀、辣木、菲油果和阿拉伯树胶等,并进行了详细的引种试验。在此基础上,成功建立了木本种子资源圃,为后续的种质资源研究与利用奠定了坚实基础。

(3)白蚁-鸡枞“虫-菌”的仿生复合栽培

针对鸡枞菌人工栽培的技术瓶颈及秸秆类生物质资源的有效利用问题,项目巧妙借助红河干热河谷独特的地理与气候条件,运用低成本农业生产技术和廉价原材料,创新性地开展了白蚁-鸡枞菌的仿生复合栽培实践。该项目成功培育了250个白蚁新生巢,选用了Termitomyces eurhizus作为鸡枞菌株,而培菌白蚁则选用了Odontotermes formosanus。当新生巢内形成工蚁并构建起菌圃后,这些蚁巢被植入田间,相邻蚁巢保持2米的间距,蚁巢埋设深度为50厘米。

为确保白蚁的营养供给,项目团队以农业生产中产生的废弃秸秆作为白蚁的食料,并通过沟渠进行输送。整个栽培区域覆盖了约3亩土地。经过两年的野外放养,新生蚁巢的成活率高达65%。预计栽培3年后,这些蚁巢将能够产出鸡枞菌。

(4)建立黑牛肝菌-田箐“菌-林”共生种植模式

本台站采用传统的菌浆发酵工艺,制备出具有萌发活性的菌浆,旨在分配蘑菇的遗传物质,有助于真菌物种进行繁殖。值得注意的是,这种方法技术门槛较低,非常适合在乡村地区推广应用。在整个种植过程中,严格保持目标树种周边土壤的湿度在80%-90%之间,以确保黑牛肝菌的生长环境适宜。通常情况下,黑牛肝菌的野外种植周期为3-6个月。此外,还特别选择了年平均气温为18℃、夏季湿度超过75%、树种遮阴率达到70%以上的地点作为种植地,以进一步提升种植成功率。

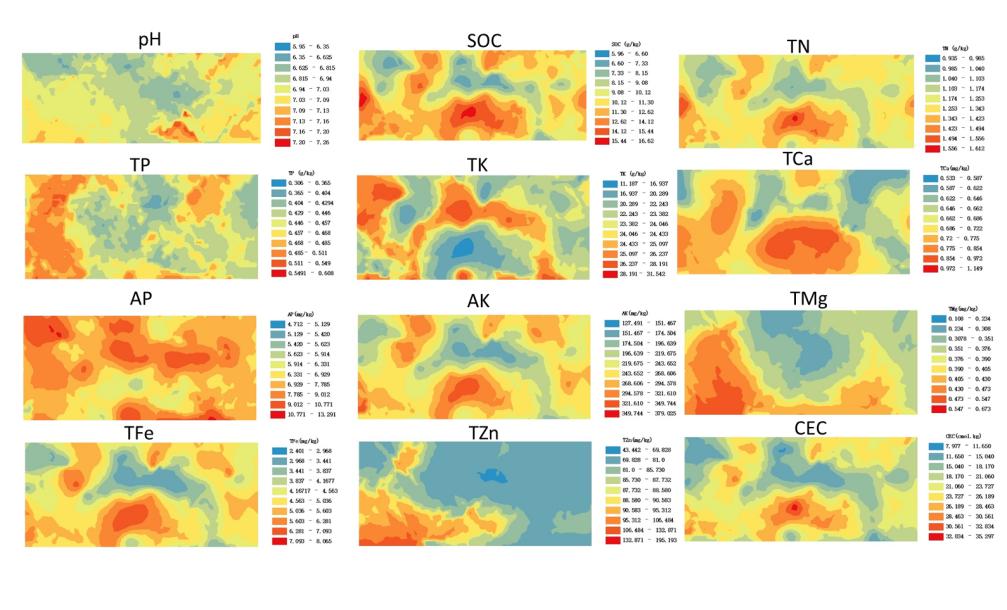

(5)干热河谷土地利用变化下土壤碳排放时空变化及机制研究

项目团队经研究发现,土地利用变化(LUC)已成为继化石燃料之后第二大人为温室气体排放源,其中土壤CO₂排放占据重要地位,且其排放量呈逐年上升趋势。当前,土壤CO₂排放已被广泛视为评估土壤健康状况的关键指标之一。为深入探究LUC对干热河谷土壤生态及功能特性的具体影响,本研究依托当地政府“万亩热区开发”项目,选取自然退化地、新改造农田及不同批次流转并改造的农用地(均采用芒果单作栽培模式)作为研究对象,系统分析了LUC及其时间序列对土壤CO₂排放、主要理化性质、微生物群落结构及其功能多样性的影响机制。

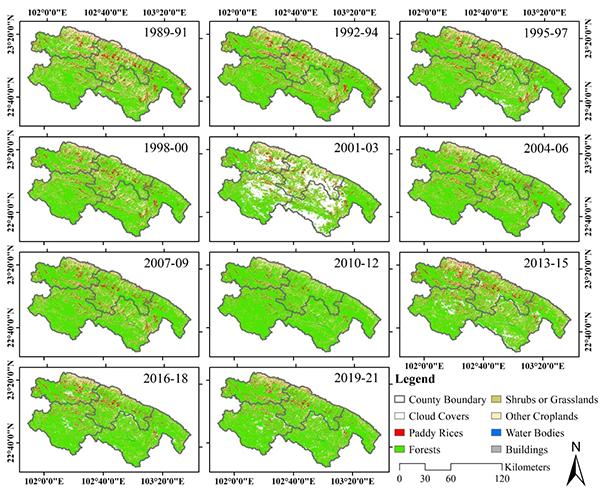

(6)红河哈尼梯田水稻种植面积变化及其驱动因素研究

山地未来研究中心的研究人员与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,针对哈尼梯田保护区内的水稻种植情况进行了时空结构分析。研究结果显示,哈尼梯田遗产区的水稻种植面积在过去几十年间经历了显著波动。具体而言,从1989-1991年的133.79平方千米(约占梯田遗产区总面积的13.66%)减少至2010-2012年的54.52平方千米(5.57%),随后在2013-2015年间增至135.95平方千米(13.88%),但至2019-2021年又减少至100.71平方千米(10.28%)。为进一步探究导致哈尼梯田水稻种植面积变化的驱动因素,研究团队还深入分析了梯田所在四县1989-2021年的气象数据与社会经济发展情况。

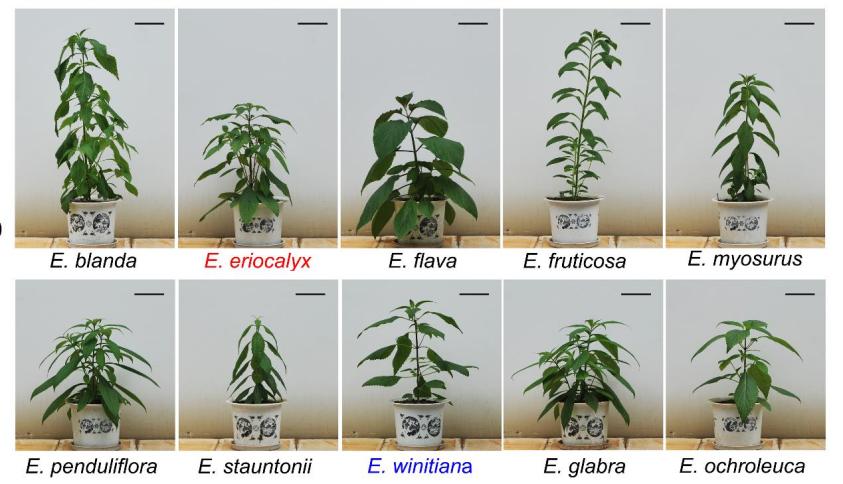

(7)抗逆资源创新:重金属污染土壤的植物修复新生物资源

项目团队深入探究土壤微生物群落,精心挑选出具有独特功能特性的微生物,以应用于重金属污染土壤的修复工作。其主要研究成果包括:

一方面,针对铜(Cu)污染土壤,团队成功发掘了香薷属植物中的新物种资源,这些植物在植物修复领域展现出广阔前景。所有香薷属植物均具备一定的铜积累能力,但不同种类间存在显著差异。具体而言,多数香薷属植物地上部分的铜含量介于50-100mg kg-1之间,而根部铜含量则在100-200mg kg-1之间。其中,Elsholtzia eriocalyx展现出最强的铜积累能力,而Elsholtzia winitiana则相对较弱。因此,Elsholtzia eriocalyx被视为铜污染土壤植物修复领域的潜在宝贵资源。

另一方面,针对镉(Cd)污染土壤,团队发现了新的生物修复资源——商陆属植物(Phytolacca L.)。这类植物以高大草本为主,如商陆(P. acinosa)和垂序商陆(P. americana)等,它们对重金属锰(Mn)、镉(Cd)以及多种稀土元素表现出极强的富集能力,在土壤污染修复领域具有显著的应用潜力。

(8)建立红河县食用菌创新中心

通过种质资源与生物质循环领域的产业、科技与模式创新融合,项目在彩色木耳、小香菇、灵芝及鸡枞菌等食用与药用菌新品种的培育上取得了自主知识产权。同时,项目开展了技术培训,建设了示范基地,有力推动了红河食用菌产业的科技化与品牌化发展。目前,项目已完成1000平方米的红河食用菌菌种现代展示中心建设,并构建了包含10个不同品种(含木耳)的原种培育体系。菌种中心不仅支持了年产1500万包黑木耳菌包的全自动生产线,还与5个专业合作社合作,推广林下生态种植模式。此外,项目还建立了木耳与小香菇的产业化体系,成功完成了冬玉木耳的国际专利申请并获得授权。

(9)构建“虫-鱼-禽”循环农业系统

本项目充分利用红河县沣浦园蛋鸡养殖场(存栏量8-10万只,日产鸡粪12-15吨)产生的鸡粪资源,开展黑水虻昆虫养殖。此举旨在节约资源、实现废物最大化利用、保护生态环境,并助力精准扶贫。在红河县勐龙新村的沣浦园蛋鸡养殖场内,项目创新性地设计了多层立体养殖模式:养殖床采用长70米、宽1.5米的传送带构成,共设置3排,每排7层,总养殖面积达2200平方米,具备日处理10吨鸡粪的能力。成熟的黑水虻幼虫通过传送带自动输送至虫粪分离筛进行分离。更为高效的是,鸡粪作为黑水虻的食物,直接通过传送带输送至养虫场的处理车间,省去了繁琐的饲料运输环节,进一步提升了系统的整体效率。

(10)农林复合种植模式构建与新型木本经济作物开发

项目团队成功实施了余甘子、爪哇木棉、荔枝、牛角瓜、猴面包树、西番莲、澳洲指橙、非洲乳油果等8种作物的园圃建设与农林复合种植模式。台站建立了517亩的示范基地,其中包括32亩智能化荔枝生态种植示范园、155亩荔枝示范基地、30亩余甘子良种园、300亩爪哇木棉园,以及猴面包树、澳洲指橙、非洲乳油果、沉香、牛角瓜、南美油藤、美洲妈咪果等种质资源圃。此外,还设有30亩荔枝种质资源圃、30亩标准苗圃基地(年均育苗约100万株)、1个冷库和4个共1.2万方的灌溉水池,从而完成了循环农业产业体系的搭建。

台站沿海拔梯度设立了4个气象站和24个气候观察点,初步构建起农林复合种植系统的监测网络。同时,引进了北京油鸡品种,建立了400平方米的生态养殖基地,并开展了牛角瓜纺织纤维与饲料添加剂的研发工作。

项目为当地的特色芒果、荔枝和沃柑产业提供了有力的技术支撑,服务面积覆盖约3万亩土地。芒果、荔枝和橘类的新品种得到了广泛推广,其种植面积、品质和产量均显著提升。项目直接惠及3313户贫困户(涉及15570人),为这些贫困户带来了总计1230万元的收入增长。所构建的农林牧复合种植模式有效地将种植业与养殖业相结合,通过聘用当地农户参与育苗、移栽等工作,创造了约320万元的直接经济效益。此外,项目还开展了13次相关技术培训,培养了800余名农民专业技术骨干。

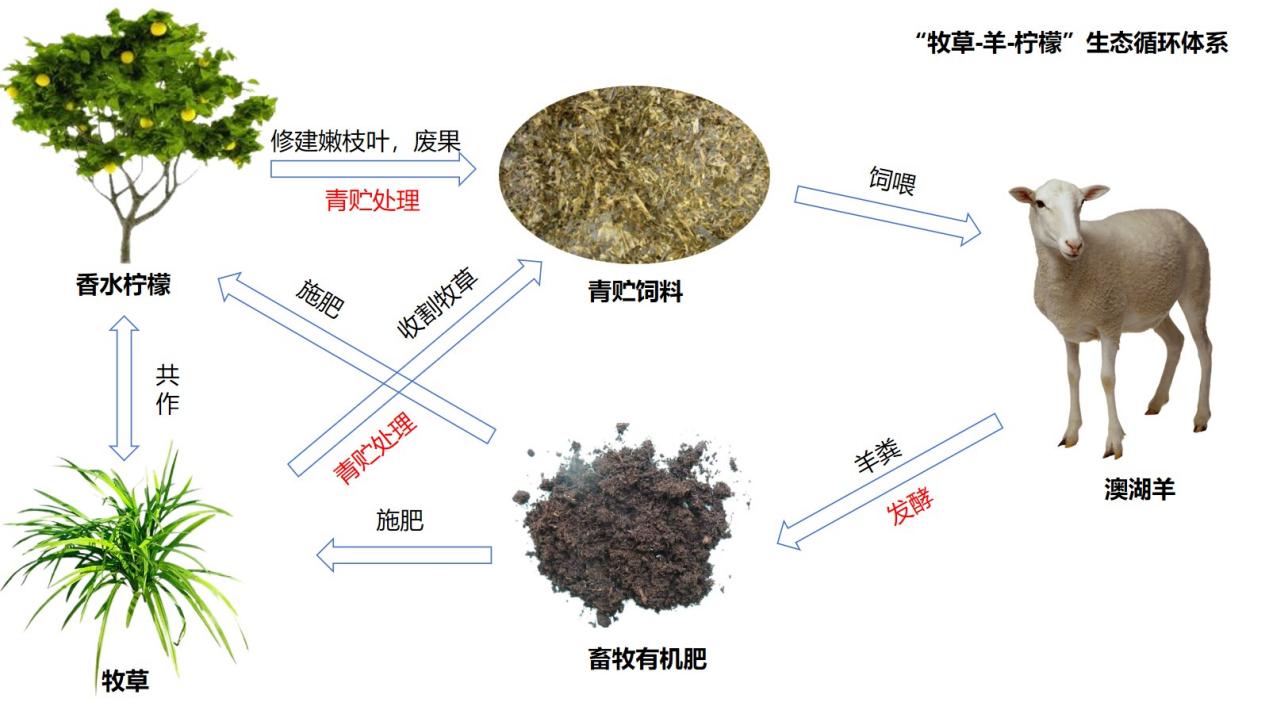

(11)“牧草-羊-柠檬”生态循环体系

项目团队成功培育出澳洲优质羊种与中国本土湖羊杂交的新品种——“澳湖羊”,该羊种融合了澳洲白羊与中国湖羊的优越特性,展现出耐粗放管理、高抗病性、快速生长、强繁殖力及高产奶量等优点。目前,红河站已建成畜栏羊舍,可饲养3600头澳湖羊。同时,占地700亩的香水柠檬种植园已落成,种植香水柠檬21,500株,其间穿插种植柱花草、紫花苜蓿及大叶田等优质牧草。种植园内收割的牧草及柠檬修剪、采收后的残余枝叶与废果,经过青贮处理,成为澳湖羊的高品质饲料;而羊舍产生的粪便,经微生物发酵,转化为种植园中的绿色肥料,促进了牧草与柠檬的共生,实现了农林用地生产效益的最大化。该项目目前与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所携手,共同开展了澳湖羊养殖及“牧草-羊-柠檬”生态循环体系的试验示范。

(12)裂殖壶藻-鸭生态养殖体系

裂殖壶藻通过异养繁殖方式生产,不受季节限制,无污染物排放,成分稳定。鉴于鱼油供应紧张的现状,裂殖壶藻被视为一种极具工业化生产DHA潜力的微生物。项目团队在红河稻田水鸭饲料中添加发酵后的裂殖壶藻干粉,其富含的油脂不仅增加了水鸭的肌肉与皮下脂肪,加速了生长速度,还提升了鸭肉的风味与口感。此外,裂殖壶藻中的DHA作为珍贵的营养物质,被誉为“脑黄金”,其添加于饲料中显著提高了水鸭蛋的DHA含量,同时鸭蛋也因富含油脂而口感更佳、品质更优。