盘点那些在野外不大常见的苔藓植物—大理苍山篇

Time:2025-03-14 | Author:马文章(文 / 图(除标注外));编辑:温娟

在过去的四年里,我先后七次前往大理苍山洱海国家级自然保护区开展了一系列针对苔藓植物的专题科学考察。在充分整理文献资料的基础上,结合对新获取标本的分类鉴定与研究,新增苍山苔藓植物400余种。考虑到其中部分新发现类群仍需要专家同行评议审核,故今先分享一些在本人看来难得一见,同时也在国内各大标本馆藏机构中收藏数量不多的八种苔藓植物。

生于岩壁的圆钝苔叶藓

杭州师范大学吴玉环教授团队在2022年基于分子生物学手段,通过叶绿体、核基因和蛋白编码基因片段揭示了中华厚边藓隶属于青藓科的分类学系统位置。此外,其椭圆形的假鳞毛、光滑无疣呈菱形的叶中部细胞、强劲的中肋、分化膨大的角细胞均符合青藓属的定义。基于上述证据,盛威等人完成了从中华厚边藓到中华青藓的命名学处理。

尽管“江湖地位”有所不保,但中华青藓偏爱优质流水生境的习性,还是让它稳居非常见的苔藓植物之宝座。

生于流水环境中的中华青藓

横断山曲尾藓(Dicranum hengduanshanense),中国(云南)特有种,于2023年由华东师范大学朱瑞良教授团队基于产地为云南省迪庆州和怒江州两号标本的综合研究后所描述发表的新种。横断山曲尾藓的叶尖极易折断,角细胞为双层细胞,中肋横切无厚壁细胞束,多生长于海拔3000 m以上的草甸或林缘。苍山的本次记录是该物种目前已知的第三处分布点。

横断山曲尾藓植株特写(马志强 摄)

横断山曲尾藓植株

透明凤尾藓是凤尾藓属中罕见的中肋缺失的物种,这也使其成为在野外最容易识别的物种之一,而且多生于新近干扰的生境中而非密林深处。奈何且个体偏小,脱水状态下皱缩变形,难逃被采集者们所忽视的命运。

与其他凤尾藓属植物混生于路边湿润土壁的透明凤尾藓

拟厚边藓(Handeliobryum sikkimense),喜马拉雅地区特有属。属拉丁学名取自奥地利以研究中国植物闻名的Heinrich Handel-Mazzetti(韩马迪)姓氏的前半部分。韩马迪自1914年起,在云南和四川开展标本采集活动,除种子植物外,韩马迪还涉猎苔藓植物、大型真菌和地衣。拟厚边藓的中文学名源自其叶边边缘部位由多层细胞组成,该特征是植物体对流水冲刷的生态适应。由于该物种的生存高度依赖水生环境,在中国生物多样性红色名录—高等植物卷(2020)中被评估为近危(NT)的濒危等级。

流水环境中的拟厚边藓(白色箭头所示)

缅甸卷边藓(Plaubelia burmensis),是一个“大隐隐于市”的隐士,多分布存在明显人为活动痕迹的环境中,是比较典型的伴人型苔藓种类。深圳仙湖植物园张力研究员团队于2014年通过对在云南丽江获得的标本研究,确认了缅甸卷边藓在我国的新分布记录。

尽管笔者前后在云南省红河州和昆明市多次采集到缅甸卷边藓,但该物种在大理苍山的记录,还是在第六和第七次考察时才发现的。论其原因,可能还得是该物种太小,干季蜷缩变色让人难以察觉其在墙缝中的存在。

缅甸卷边藓植株特写

生于岩质墙体缝隙的缅甸卷边藓

喜马拉雅毛叶苔(Ptilidium himalayanum),喜马拉雅地区特有种,是俄罗斯苔类学家Bakalin等人基于中国云南迪庆州和尼泊尔的标本,通过分子生物学信息和地理分布格局等依据在2021年描述发表的新种。该物种在植株形态上介于毛叶苔(P. ciliare)和深裂毛叶苔(P. pulcherrimum)之间,在不借助分子信息的情况下,该物种的鉴定需要综合考虑植株颜色,裂瓣大小,叶边缘纤毛长度、生长基质偏好和地理分布等因素。多附生于海拔3600~4000m的杜鹃树干基部及树枝。

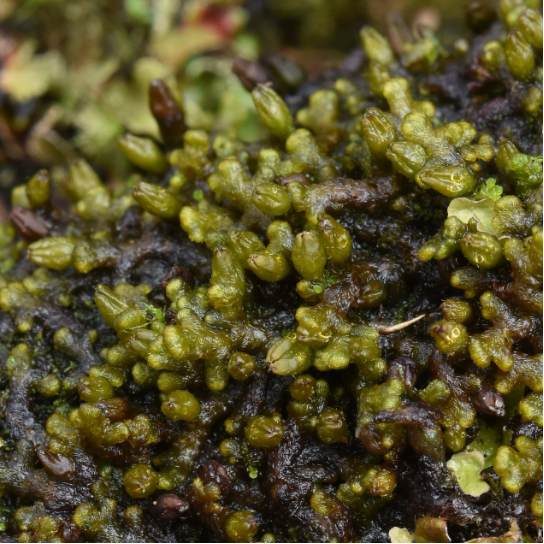

喜马拉雅毛叶苔植株特写

附着生长于杜鹃花属乔木树干的喜马拉雅毛叶苔

希望您有机会在大理邂逅这些不常见的苔藓植物,感受看似平淡无奇却精彩纷呈的生物多样性。

感谢云南省基础研究专项重大项目“苍山综合科学考察项目(202201BC070001)”提供资助。感谢苍山洱海国家级自然保护区管理局协助野外工作。