永不褪色的科学瑰宝——植物标本背后的科学密码和文明记忆

Time:2025-07-28 | Author:文:谢雪丹;编辑:温娟

2025年5月,最新发布的《全球植物名录》确认植物接受名达436677个,《中国生物物种名录2025版》明确我国植物物种数量较2024版新增了458个。面对如此丰富的植物世界,保藏完好的植物标本显得似乎微不足道。博物馆内那些已经褪去鲜活色彩、变得干枯脆弱的植物标本,常常在参观者的匆匆步履间被遗忘。然而,这些看似不起眼的“褪色国宝”,实则是人类认识自然、理解生命的无价之钥,是永不褪色的科学瑰宝。

保藏于KUN的标本

从林奈的革新到现代标本馆:植物标本的起源和发展

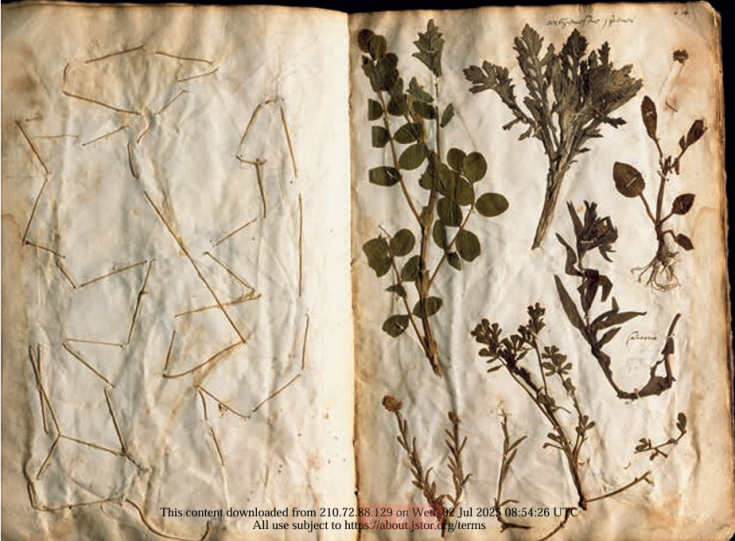

植物标本是指在地球某一时空瞬间采集的植物材料,是永久保藏的科研实物和科学记录,其承载着物种、群落性状、遗传和产地环境等信息,是人类认识自然的历史见证和档案。植物标本的起源最早可追溯到16世纪,意大利博物学家卢卡・吉妮(Luca Ghini,1490-1556)将花园中采集的药用植物夹在书本中压制,让它自然干燥。当冬天无鲜活植物观察时,他便将这些压扁干燥的标本作为教学辅助工具进行授课。这一方法被他的学生推广使用,并逐渐传播至整个欧洲。自文艺复兴时期以来,将干燥标本固定在纸上以形成永久记录的形式被广泛应用。卢卡.吉妮的学生盖拉德斯・奇博(Gherards Cibo)从1532 年开始收集和保存标本。当时主要采用缝制或纸条粘贴两种形式将标本固定在纸上,再参照书籍装订成卷。

存于法国国家自然历史博物馆中The Girault herbarium的标本(Thijsse, Gerard. 2022)

随着植物分类学的快速发展,研究人员对标本比对的需求日益频繁。尽管将标本装订成卷便于携带,但反复翻页查询对标本造成严重损坏,在插入新增标本或调整标本顺序时也存在诸多不便。18世纪中叶,瑞典植物学家卡尔・林奈(Carl Linnaeus)革新了标本保存方式——将标本固定在纸上后不再装订成册,而是采用散页式水平放置,并将标本按适当顺序合理排列。这种方法不仅有效保护了标本完整性,且方便研究人员随时添加新标本或对标本重新梳理分类。林奈的这一革新开创了现代植物标本馆的雏形,这一方法至今仍是全球植物标本馆遵循的标准模式。

标本馆是伴随着标本的产生发展而来的。植物标本馆是系统收集、整理和保藏采自不同时间和不同地点植物标本的场所。当标本数量积累到足够多的时候,需要考虑一个相对集中的物理空间进行统一保存和管理。这个空间可能是一间房,一层楼,一栋楼,甚至是个建筑群。可以想象一下,图书馆里装满的是书籍,标本馆里装满的是载有干燥植物和信息标签的标本。现代意义的标本馆起源于16世纪30年代,1532年意大利博洛尼亚大学建立了世界上第一个植物标本室。我国最早的现代标本馆是法国神父韩伯禄(Pierre Marie Heude)于1868年筹建、1883年建成的徐家汇博物馆。我国植物标本收藏和标本馆孕育于19世纪,起步于20世纪初,发展于新中国成立之后,其中最重要、保藏标本数量最多的隶属于中国科学院系统的标本馆。

截止2025年3月底,全球登记在册的标本馆数量达3949个,收藏的植物标本总量已突破4亿份。这些承载着植物物种信息的珍贵标本,在植物分类、系统进化及生物多样性保护等领域持续发挥着不可替代的科学价值。

中国科学院昆明植物研究所植物标本馆(KUN)

色彩虽退,价值永存:植物标本的重要价值

植物标本在干燥和保存过程中往往会褪去鲜艳色彩,但其在科研与教育领域的价值却历久弥新。这些标本不仅是全球植物多样性的珍贵记录,人类文明进步和发展的重要见证,更是作为重要的战略生物资源,成为一个国家和地区科技综合实力的重要象征。他们既是植物研究中不可缺少的核心素材,为植物多样性相关学科提供坚实的基础支撑,也是人类认识自然、追溯历史文化的重要载体。

植物标本是物种名称的永久凭证。每一份标本都像一张“植物身份证”,记录着物种在特定时空的存在印记。标本作为重要的历史记录,定格了采集瞬间的植物状态,其承载了在特定时间和特定地点生长的形态特征,是植物物种识别和保护研究的核心基础。其中,发表植物分类群名称时所依据的模式标本的数量是一个国家和地区分类学积累的重要指标。另外,标本馆作为研究未知植物资源的重要场所,其馆藏中常含有大量待研究的标本,因此对标本相关信息的整理和发掘是发现未知物种和开发利用植物资源的重要信息源之一。

馆藏于KUN的高等植物标本

植物标本是植物科学研究的重要基石。植物标本不仅关系植物分类学发展,且关系到植物学相关学科的发展。随着标本数量的积累,科学家可通过标本追踪某个类群不同时期的形态变化、地理分布变迁和进化演变历史。随着科学技术的发展,其承载的采集时间、地点、物候、数量性状、遗传信息、组成成分等信息对于研究植物系统发育、物种多样性、生态学及保护生物学研究至关重要。通过对海量标本和物种信息的深度分析和数据挖掘,科学家可预测物种在未来的地理分布变化、推演种群数量潜在动态,揭示全球气候变化对生态系统和人类社会发展的影响。

植物标本是科学知识普及的重要载体。植物标本不仅是人类认识自然的重要证据,也是人类科学活动和文化活动的缩影和结晶。每一份植物标本背后都隐藏着植物的生命史和采集者的探索故事,有些标本还具有重要的历史和文化意义。标本可以跨时空展示植物多样性相关知识,通过标本人们可以解锁传统植物利用知识,开阔植物多样性眼界,激发对自然科学的兴趣和热爱,唤醒保护自然、保护植物的环境意识。

中国科学院昆明植物研究所种子博物馆内标本展示区

数字植物标本馆:传统标本馆的现代转型

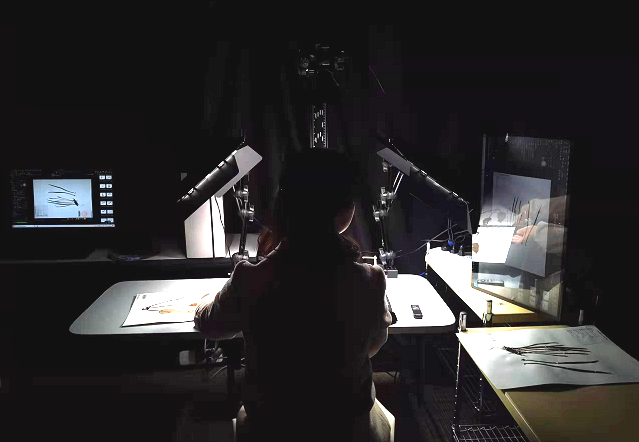

“数字植物标本馆”技术的发展持续为科学瑰宝带来了革命性的重生机遇。“数字植物标本馆”能突破物理限制,实现跨越时空式的全方位、多层次检索。数字化不仅保护了标本免受频繁取用的损伤,还可通过数据关联挖掘前所未有的科学价值。植物标本数字化包括标本图像高清拍摄、标签信息转录、物候信息与地理参考数据整理等工作。研究人员通过来自全球各标本馆的数据,实现物种分布格局及成因、预测物种入侵风险、预测物种潜在分布和灭绝风险等研究。

KUN标本图像采集现场

随着人工智能和机器学习技术的发展,植物标本数字化正进入新的阶段。文字识别技术可以高效转录标签上的信息,解决部分历史数据电子化的难题;自动图像识别系统通过快速筛查大量标本图像,辅助分类学家发现新种;机器学习等技术通过模型运算从标本图像中提取叶片定量特征,为分类学研究提供客观依据。这些技术进步正在加速标本数据的释放和利用,让沉睡在标本柜中的科学瑰宝重新焕发科学活力。

守护科学瑰宝:植物标本的未来与我们的责任

在生物多样性保护成为全球共识的当下,植物标本正焕发全新的时代生命力。全球4亿余份植物标本是理解环境变化和制定保护策略的关键“密码本”,其科研价值无可替代。然而,全球气候变化与标本馆可持续发展难题正对植物标本带来双重挑战。在此背景下,标本馆应积极推进实体标本和数字副本“双轨制”保存策略,加快数字化进度。未来标本馆必须不断增加馆藏数量,拓展馆藏范围、深入挖掘标本价值、适时调整运行模式,以促进植物标本开放共享,提高标本利用效率,为生物多样性保护筑牢科学根基。

每一份标本都是跨越时空的自然馈赠,更是通向未来的金钥匙。守护这些科学瑰宝,不仅关乎科学研究的延续,更是守护人类与科学文明之光。让我们携手行动,为植物标本的永续传承与生物多样性保护贡献力量。

参考文献

1. 乔格侠. 中国科学院生物标本馆. 2021,科学出版社

2. 朱建国, 李维薇. 中国科学院生物标本馆精品集萃. 2022,北京出版社

3. 《中国生物物种名录2025版》发布. https://www.cas.cn/syky/202505/t20250522_5069672.shtml

4. The World’s Herbaria 2025: Report on Activity for January-March 2025.

5. Why Dead Plants matter: The importance of An Herbarium. https://discoverandshare.org/2024/03/29/the-importance-of-an-herbarium

6. Surender Singh Yadav. 2020. Herbarium: historical account, significance, preparation techniques and management issues. Plant Archives (09725210), 20(1).

7. Thijsse, Gerard. 2022. “‘EVERLASTING GARDENS’: ORIGIN, PURPOSE, SPREAD AND USE OF THE FIRST HERBARIA.” The Green Middle Ages: The Depiction and Use of Plants in the Western World 600-1600, edited by Claudine A. Chavannes-Mazel and Linda IJpelaar, Amsterdam University Press, pp. 72–107. JSTOR.